|

-2012-13 : Saint Augustin

Pour remplacer, sur

le site de l’Association Fénelon, le voyage annuel que nous n’avons pu faire

en 2012, voici un « voyage spatio-temporel » dans notre Histoire

qui nous rapproche des sources de notre civilisation et de notre religion et aussi, pour les

Anciennes Elèves de l’Institution Fénelon, du pays natal bien avant qu’il

s’appelle l’Algérie.

SUR LES TRACES DE SAINT AUGUSTIN

Entreprenons ce

voyage de façon ludique, en nous rendant tout d’abord devant l’Eglise Saint

Augustin de la Grande Motte, sur la côte méditerranéenne de l’Hérault, au sud

de Montpellier.

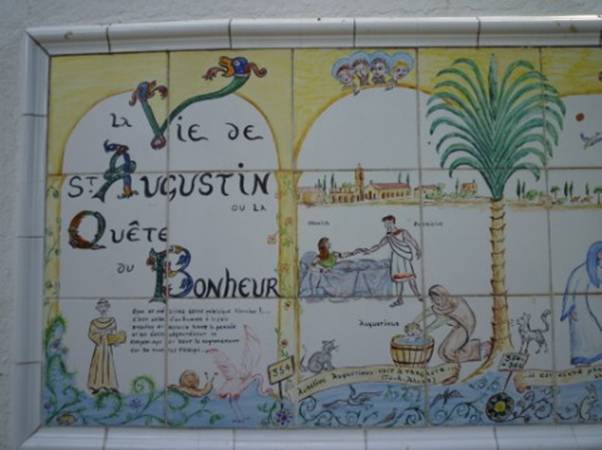

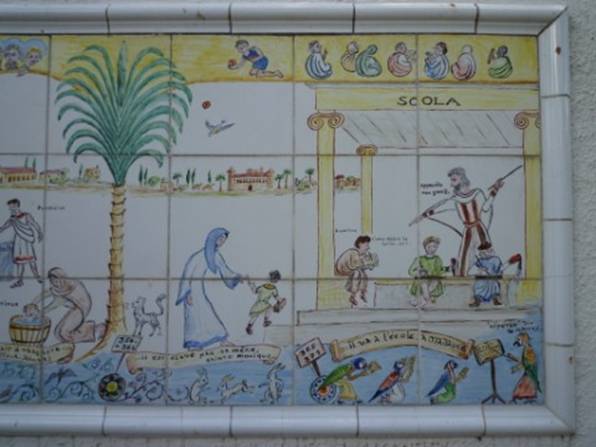

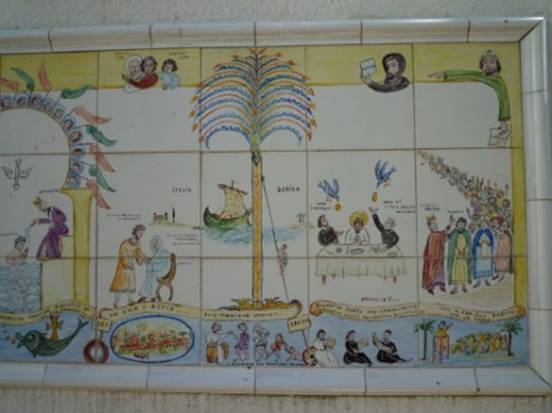

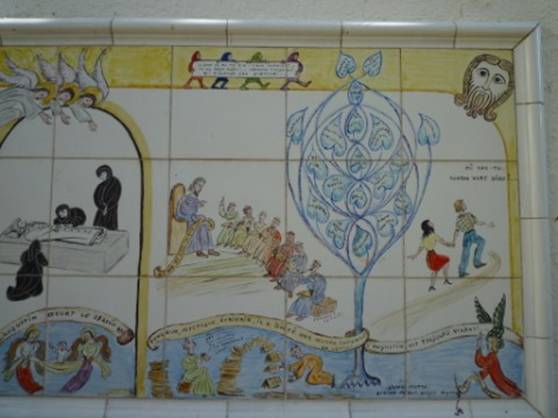

Cet édifice tout blanc,

résolument moderne, dont la première pierre a été posée en 1975, a été

construit par Jean Balladren. Sur ses murs, à l’extérieur, des tableaux en

carreaux de faïence peints, et signés : Gabriel Mutte et Elvina

Moret-Bailly Mutte, représentent…

le florilège de la

vie de Saint Augustin qui, sur une idée du Père Jean-Claude HUC retrace les

étapes de la vie de ce saint à la manière des « BD »médiévales. Il

est très fortement inspiré par les mosaïques, peintures et manuscrits de

l’Antiquité et surtout du Haut Moyen Age.

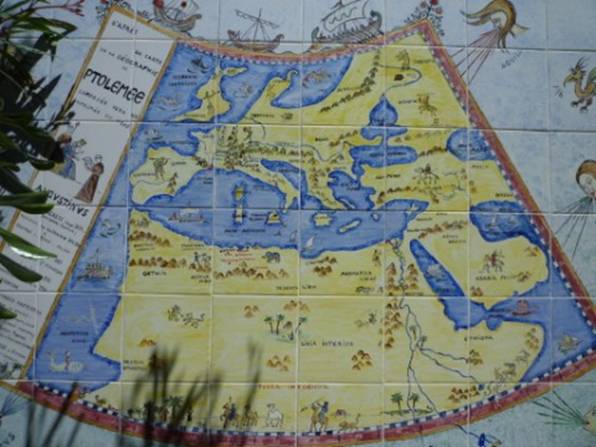

Voici, pour planter

le décor, la carte de la géographie de PTOLEMEE composée vers 460 (et

imprimée en 1477)….

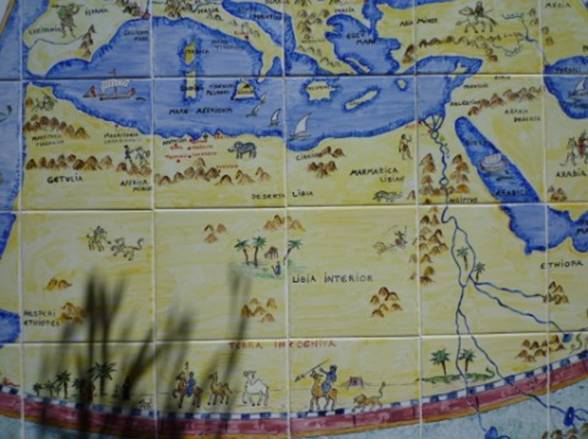

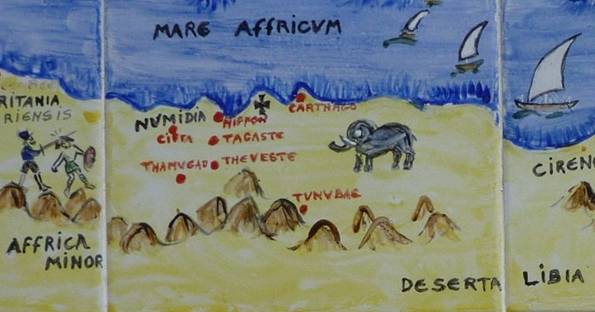

…et voici le pays de Saint Augustin.

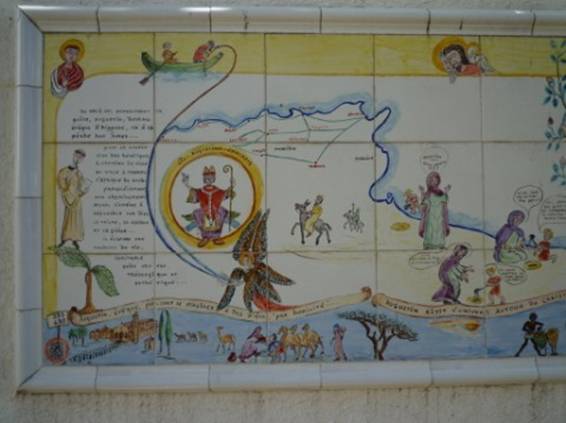

Aurelius Augustinus est né dans le

municipe de Thagaste (actuelle Souk Ahras, Algérie) le 13 novembre 354, d’un

père africain romanisé, citoyen romain du nom de Patricius, et d’une mère

berbère chrétienne non romanisée, sainte Monique. Patricius est païen, mais

son épouse réussi à le convertir avant qu’il meure.

Augustin a un frère et deux sœurs dont

l’une sera supérieure du monastère d’Hippone.

Leur langue maternelle est le latin. Il

étudie d’abord à Madaure (actuelle M’daourouch Algérie) essentiellement l’éloquence

et la mémoire. Elève doué mais indocile, il déteste l’école.

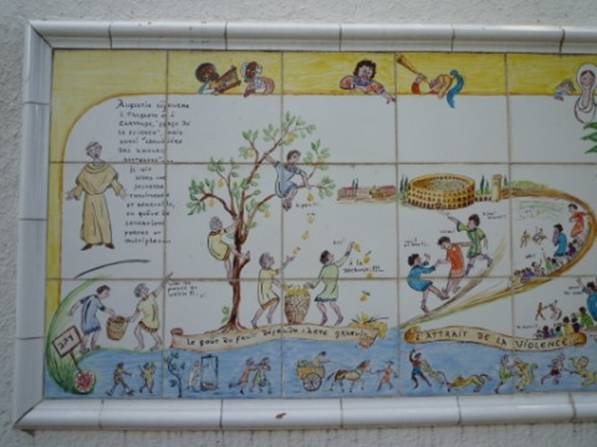

Son père manquant d’argent, il revient à

la maison familiale à seize ans. Il commet à cette époque de menus larcins,

avec des compagnons peu recommandables, dont le vol des poires qu’il se

reprochera plus tard dans ses

Confessions : «Dans le voisinage de nos vignes était un poirier

chargé de fruits qui n’avaient aucun attrait de saveur ou de beauté. Nous

allâmes, une troupe de jeunes vauriens, secouer et dépouiller cet arbre, vers

le milieu de la nuit, ayant prolongé nos jeux jusqu’à cette heure, selon

notre détestable habitude, et nous en rapportâmes de grandes charges, non

pour en faire régal, si toutefois nous y goûtâmes, mais ne fusse que pour les

jeter aux pourceaux : simple plaisir de faire ce qui était

défendu. »

Son père revenu à meilleure fortune

l’envoie à dix sept ans poursuivre ses études à Carthage, à cette époque

seconde ville de l’empire romain d’occident où,

disait-il : « …partout autour de moi bouillonnait la chaudière

des amours honteuses ». Il y fit la connaissance de la femme avec

laquelle il vécut pendant quinze ans, et de laquelle il aura un fils :

Adeodat (Donné par Dieu)…dont il fait son interlocuteur dans le Dialogue du

Maître.

En ce temps là, la

philosophie a un caractère religieux, elle est l’ « Amour de la

sagesse ».De même à Carthage le Christ n’est pas vu comme le

« Sauveur souffrant », mais comme la « Sagesse de Dieu ».

La façon extrêmement légaliste dont l’église

d’Afrique interprétait les Ecritures va faire d’Augustin un adepte du

manichéisme pendant neuf ans.

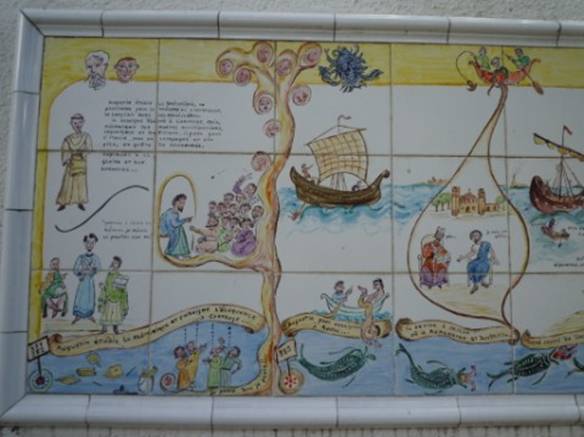

Après un bref

séjour à Thagaste en 375, il revient à Carthage, où sous le mécénat du

proconsul de Carthage, Vindicius, il noue des relations qui lui permettent

d’envisager son départ pour Rome. Il passe une année assez difficile à Rome

où il tombe malade, et où les étudiants se montrent aussi décevants qu’à

Carthage en « oubliant » de payer leur professeur.

Heureusement, il ne

tarde pas à être envoyé à Milan comme professeur de rhétorique. Là, il se

retrouve au sein d’une société fréquentée par les poètes et les philosophes,

particulièrement les platoniciens.

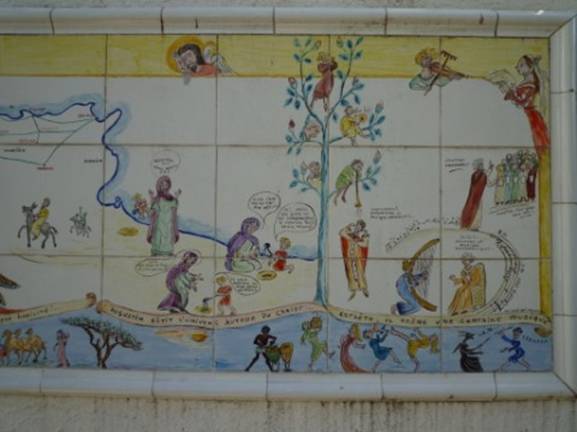

Il y rencontre

Ambroise de Milan (Saint Ambroise), l’évêque chrétien de la ville dont il

suit les homélies avec assiduité. Sous son influence, il rompt avec le

manichéisme et découvre une lecture alternative de la Bible, non pas

littérale, mais symbolique.

Sous l’influence

probable de sa mère venue le rejoindre, il renvoie « au pays » la

concubine avec qui il vivait depuis quinze ans.

En 386 il se

convertit au christianisme.

Après cette

conversion, il abandonne le métier de rhéteur et s’installe dans une villa à

Cassiciacum (aujourd’hui Cassago Brianza) près de Milan avec son frère aîné

Navigius, sa mère et son fils Adeodat,

pour une « retraite

culturelle ». Il y écrit : Contre les Académiciens, De l’Ordre, le

Traité de la Vie Bienheureuse, les Soliloques. Son séjour à Cassiciacum a

duré de septembre 386 au 23 mars 387.

Il revient à Milan,

écrit De Musica, se prépare au baptême avec son fils Adeodat, est baptisé par

Ambroise, évêque de Milan à Pâques, dans la nuit du 24 au 25 avril 387.

Il décide de

repartir vers son pays. Sur le chemin du retour, sa mère meurt à Ostie.

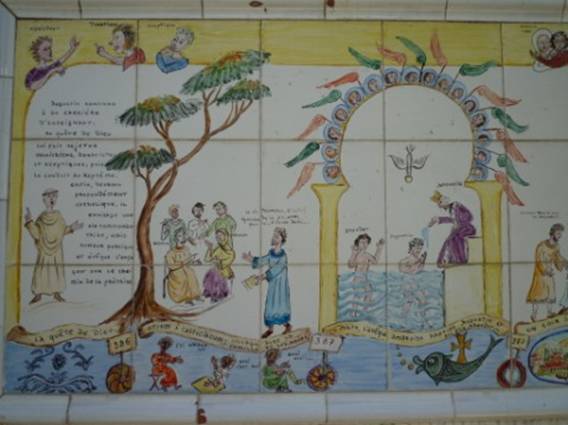

Augustin revient en

Afrique après cinq ans d’absence. Il distribue le prix de la vente de ses

biens aux pauvres et vit en Communauté non loin de Thagaste avec ses amis,

dont Alypius qui deviendra évêque du lieu, et des disciples.

Les tensions entre

les catholiques et les manichéens sont vives, ce qui pousse Augustin à écrire

« De la vraie religion » pour dissuader ceux qui seraient tentés

par le manichéisme, et il termine « De la grandeur de l’âme » qu’il

avait commencé à Rome.

En 391, après la

mort de son fils, il s’installe à Hippone chez un ami.

A son arrivée,

l’église Catholique est minoritaire à Hippone face à l’église donatiste, et

les manichéens sont actifs. L’évêque catholique Valerius est grec, parle mal

le latin et ne comprend pas le dialecte punique.

Aussi ordonne t’il prêtre sur le champ Augustin

lorsqu’il est élu par les fidèles qui, à cette époque, élisaient les prêtres

et les évêques. Il l’autorise également à fonder à Hippone un monastère qui

fournira par la suite de nombreux évêques à l’église d’Afrique.

Augustin est nommé

évêque d’Hippone en 395, et le restera jusqu’à sa mort en 430.

De 395 à 430,

poursuivant sa quête, il va à la pêche aux âmes…Pour la conversion des

hérétiques, il chemine de ville en ville à travers l’Afrique du nord :

il parcourt le Maghreb à dos d’âne « par humilité »…C’était

nécessaire, car l’église Catholique n’avait pas encore tenté une véritable

évangélisation de ce pays.

Parallèlement son

cheminement moral l’amène à réfléchir sur Dieu, la Trinité, la Raison, la

Grâce…

Il élabore une

conduite de vie, véritable code moral, théologique et esthétique.

C’est à Hippone

qu’il écrit les grandes œuvres de la maturité : les Confessions

(397-400) ; De la Trinité (410-416) ; la Cité de Dieu

(410-426) …et qu’il mène l’essentiel de ses combats contre les

manichéens (387-400) contre les donatistes (400-412) contre les pélagiens

(412-430). Pendant les dernières années de sa vie, il juge ses œuvres en

écrivant les Rétractations.

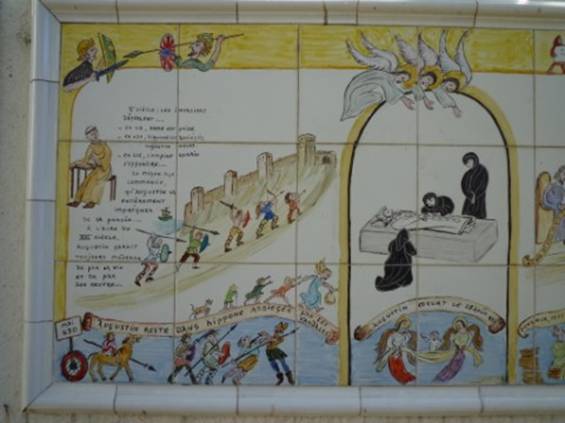

Que se passe t’il

au Ve siècle en Europe et en Afrique ?

Les invasions

« barbares » déferlent. En voici quelques étapes :

En 410, Rome est

prise ; en 430 Hippone est assiégée ; en 476 l’Empire romain

s’effondre.

Le Moyen âge

commence, qu’Augustin va complètement imprégner de sa pensée.

Augustin meurt à

Hippone le 28 août 430 lors du siège de la ville par Genséric, chef des

troupes Vandales.

Son corps, déposé à

Cagliari en Sardaigne par les évêques catholiques expulsés d’Afrique du Nord

par Huméric sera ensuite transféré vers 720 à la basilique San Pietro in Ciel

d’Oro de Pavie.

Il est canonisé par

acclamation populaire et reconnu comme docteur de l’Eglise en 1298 par le

pape Boniface VIII. Il est l’un des quatre Pères de l’Eglise latine, avec

Saint Ambroise, Saint Jérôme et Grégoire 1er.

Fêté le 28 août,

anniversaire de sa mort par les catholiques, le 15 juin par les orthodoxes,

il est considéré comme le saint patron des brasseurs, des imprimeurs et des

théologiens.

Bien que Saint

Augustin n’ait pas rédigé de règle religieuse, des centaines d’ordres, de

congrégations et d’instituts qui portent son nom se sont organisés en

s’inspirant des directives qu’il a données.

Pour les Religieux,

on peut citer les Ermites de St Augustin organisés canoniquement en

1256 ; les Récollets d’Espagne et du Portugal, dont la branche française

est familièrement appelée les Petits Pères ; les Augustins déchaussés

(XVe siècle). Parmi les Moniales, on distingue les Ermites, les Déchaussées,

les Récollettes et les Hospitalières.

Pour les Instituts

de la règle de St Augustin : une quarantaine d’Ordres et de Congrégations

divers, dont les Rédemptionistes de St Alphonse de Ligori ; une

quarantaine de congrégations de Chanoines réguliers tels les Chevaliers de

Malte, les Chevaliers Teutoniques…et de très nombreux Instituts féminins

voués à la préservation et au relèvement des filles, par exemple les divers

Bon Pasteur…

Augustin, qu’on

voit ici dicter pour sept scribes à la fois, a conçu une œuvre immense en

latin, représentée par les feuilles de cet arbre : Confessiones, De

civitate Dei, De anima, De doctrina christiana, De trinitate, De

cathechizandis rudibus, Sermones, Epistulae, De fide, De musica, De beata

vita, De patientia, De natura boni, De gratia, De magistro, De bono

conjugali, De natura et gracia, De libero arbitro, Questiones…

Il a aussi produit

une abondante correspondance sur une quarantaine d’années, de 386 à 329.

On connaît 276

lettres, dont 53 appartiennent à ses correspondants. La plupart traitent de

questions philosophiques, dogmatiques et morales.

Cette œuvre,

abondante et fondamentale surtout dans les domaines théologique et

philosophique a marqué profondément le développement du christianisme

occidental, depuis le Haut Moyen âge, où il était le penseur le plus lu,

jusqu’à l’époque contemporaine ; Luther a repris, en la déformant, sa

vision pessimiste de l’homme pécheur ; le Jansénisme a pour source un

livre (Augustinus) écrit pour présenter une synthèse de ses idées ;

Augustin a été un inspirateur majeur de Saint Thomas d’Aquin, autre docteur

de l’Eglise ; de nos jours, certains aspects de l’existentialisme

chrétien ont une saveur augustinienne.

En dehors de la

théologie, l’interprétation de l’augustinisme a même contribué aux

conceptions modernes de la liberté, de la nature humaine et de la raison,

comme elle a contribué à la réflexion sur la nature du langage et à son

apprentissage par les enfants.

On le voit, la

pensée et l’activité littéraire de saint Augustin ont quelque chose

d’universel.

Il y a aussi, dans

la façon d’exprimer ses idées, une grande limpidité du langage et quelque

chose de fascinant dans le fond.

Prenons par exemple, parmi ses idées remarquables, la théorie du temps et de

la mémoire (Les Confessions, livre XI) :

« Qu’est-ce

donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais

si on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus ».

Insistant sur le

fait que c’est à partir du présent que nous envisageons le passé, le présent

et le futur, il écrit : « …C’est donc une impropriété que de

dire il y a trois temps : le passé, le présent et le futur. Il serait

sans doute plus juste de dire il y a trois temps : le présent du

passé, le présent du présent et le présent du futur…Le présent du passé c’est

la mémoire ; le présent du présent c’est l’intuition ; le présent de

l’avenir c’est l’attente. »

Augustin par Sandro Botticelli – vers

1480.

Pour Augustin, la

mémoire participe à la vie de l’esprit. C’est elle qui instaure de la durée,

de la profondeur de champ, qui permet de donner sens aux expériences.

Si cela est vrai,

alors, réjouissons nous d’avoir entrepris ce voyage dans notre mémoire

vieille de 1600 ans et qui cependant nous parait encore d’actualité.

Il y a en outre, dans la pensée

augustinienne, l’idée que le présent s’écoule rapidement, situé qu’il est

entre le passé et l’avenir, et que donc, il ne faut pas s’arrêter mais

poursuivre sa marche comme en pèlerinage en ce monde.

Pour suivre ce

conseil, au terme de ce voyage mémoire, dépêchons nous donc de rentrer chez

nous, en notre douce France du XXIe siècle où, comme dans d’autres

pays développés ou en passe de l’être, grâce à l’essor des sciences et des

techniques – qui est lui-même, pensons-nous, un fruit des forces de l’Esprit qui nous anime

– nous vivons plus longtemps, plus nombreux, plus confortablement et plus

instruits que nos ancêtres… dont la mémoire, cependant, rafraîchit toujours

utilement notre conscience.

Merci, Augustin, tu

nous encourage et tu nous conforte dans notre prise de conscience qu’en notre

douce France nous jouissons d’un « présent du présent » riche en possibilité pour

améliorer dans l’instant notre vie spirituelle et corporelle, et pour

poursuivre notre marche en avant dans un « présent du futur »

encore plus prometteur. C’est ce que nous laisse entendre aussi un très

prochain colloque qui se tiendra à l’UNESCO le 27 avril 2013 sur le

thème : « Le meilleur est à venir ».

Nous le voyons bien, rien ne saurait nous

empêcher -« Nihil Obstat »-

de

faire de notre vie « La Quête du Bonheur ».

ACCUEIL

|